Der nachfolgende Text wurde von unserem Hospitalier Prof. Dr. Joachim Gardemann ursprünglich 2006 in der Zeitschrift des Deutschen Roten Kreuzes „Idee und Tat“ veröffentlicht und für diese Webseite nochmals ergänzt. Wir bedanken uns beim DRK für das Einverständnis zur erneuten Veröffentlichung. (The text in English can be found on our international website.)

Schutzzeichen im bewaffneten Konflikt

Als Schutzzeichen werden im Völkerrecht die Symbole bezeichnet, mit denen in bewaffneten Konflikten völkerrechtlich geschützte Personen und Orte gekennzeichnet werden können. Hierzu zählt medizinisches, pflegerisches und seelsorgerisches Personal sowie deren Tätigkeitsorte und Fahrzeuge. Die Anwendung militärischer Gewalt gegen solchermaßen gekennzeichnete Personen und Orte stellt ein Kriegsverbrechen dar, andererseits wird die missbräuchliche Anwendung der Schutzzeichen gleichermaßen geahndet. Mit Schutzzeichen gekennzeichnete Personen sind mithin keine legitimen Kriegsziele, dürfen sich ihrerseits aber auch über die Selbstverteidigung hinaus nicht an aktiven Kampfhandlungen beteiligen. Das Tragen eines Schutzzeichens verpflichtet zur Einhaltung der humanitären Prinzipien der Menschlichkeit und Unparteilichkeit den Opfern im Feld gegenüber. Schutzzeichen werden im bewaffneten Konflikt sowohl von militärischen Sanitätseinheiten, als auch von zivilen Unterstützungskräften geführt, wobei besonders hervorzuheben ist, dass im seltenen Einzelfall -allerdings nur unter äußerst strengen Voraussetzungen- auch zivilen Hilfsorganisationen außerhalb der weltweiten Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung die Nutzung der völkerrechtlichen Schutzzeichen im bewaffneten Konflikt eingeräumt werden kann.

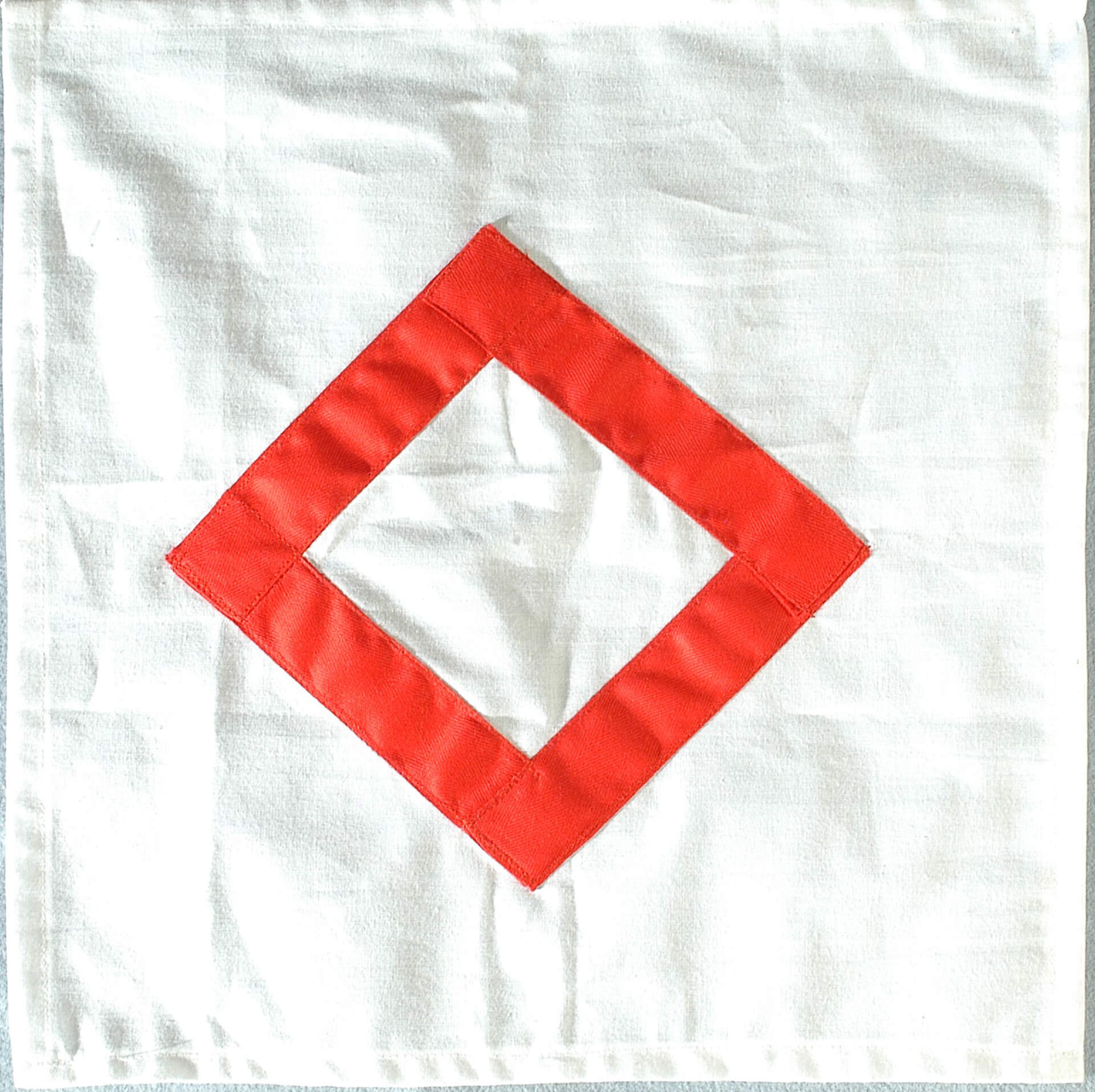

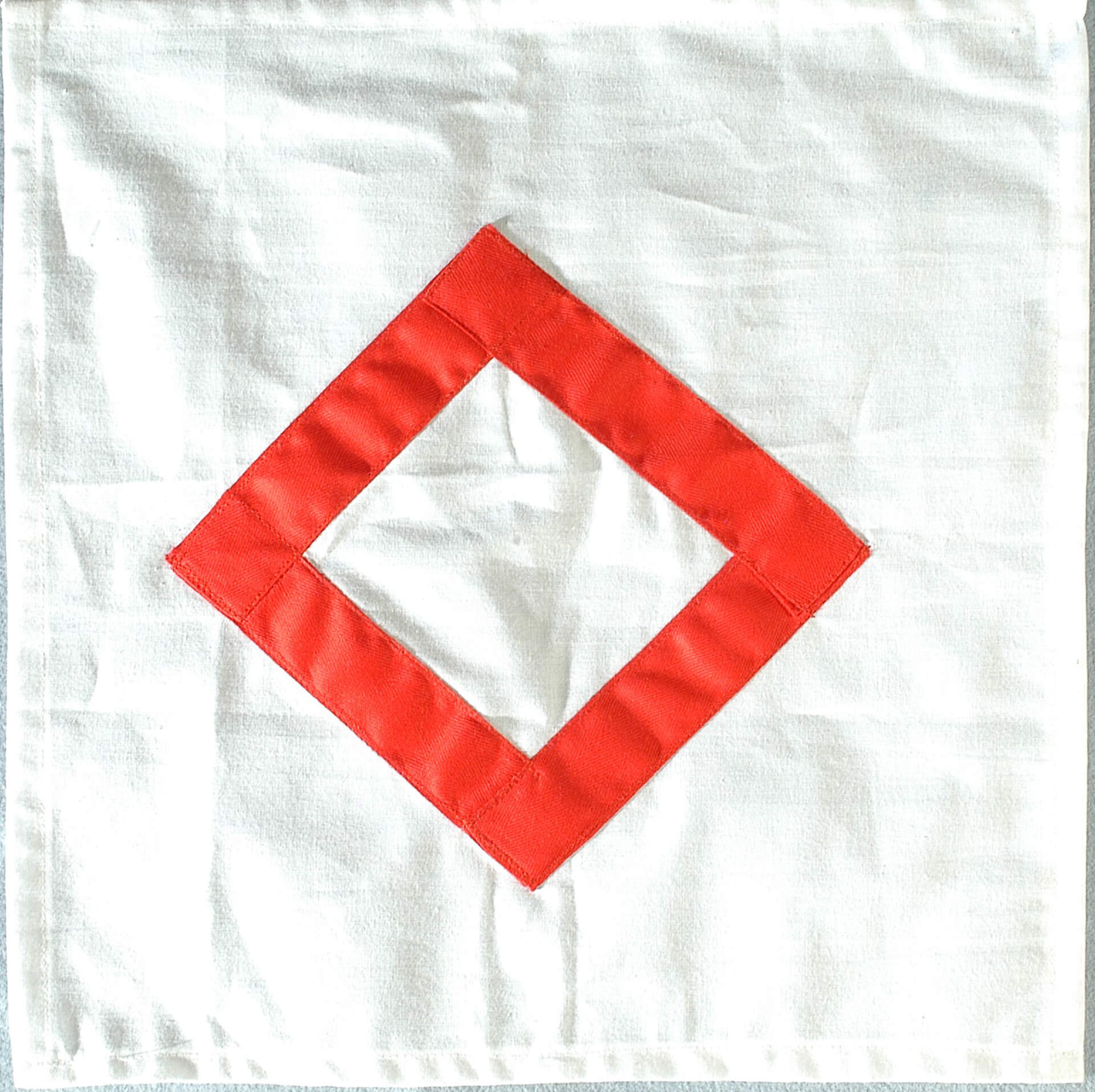

Am 8. Dezember 2005 nahmen die Unterzeichnerstaaten der Genfer Abkommen (GA) in einem dritten Zusatzprotokoll (ZP III) gemäß dem Vorschlag der gemeinsamen Arbeitsgruppe zur Frage der Embleme den roten Kristall als zusätzliches Schutzzeichen neben rotem Kreuz und rotem Halbmond an.

Abbildung: Zusätzliches Schutzzeichen

gemäß dem dritten Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 8. Dezember

2005 und gemäß der 29. Internationalen Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenz vom 22. Juni 2006

Die gemeinsame Arbeitsgruppe zur Frage de Embleme hatte sich im April 2000 in Genf nach einem Entschluss der 27. Internationalen Konferenz des Roten Kreuzes und Roten Halbmondes vom 6. November 1999 erstmals versammelt und schon bald als besondere Gefahren die Entzweiung der weltweiten Rotkreuzbewegung und die inflationäre Ausbreitung jeweils nationaler Symbole als Schutzzeichen mit zunehmend erschwerter Unverkennbarkeit im Felde herausgestellt.

Schutzzeichen vor und außerhalb der Genfer Abkommen

Schutzzeichen für die Verwundetenpflege im Krieg waren schon lange vor Henry Dunants wegweisenden Aufrufen gebräuchlich. So beschreibt er selber in seinem Buch „Eine Erinnerung an Solferino“ 1862 eine schwarze Fahne als traditionelles europäisches Schutzzeichen der Verbandsplätze. Bei jeder Betrachtung der armeespezifischen Kennzeichen vor 1864 darf aber nicht vergessen werden, dass diese Feldzeichen ausschließlich den eigenen Soldaten zur Orientierung im Felde dienten und eine organisierte Verwundetenfürsorge des Gegners vor 1864 normalerweise kaum vorkam. Zwar gab es sicherlich immer wieder die von Henry Dunant beschriebene gegenseitige stillschweigende Übereinkunft zur Schonung derart gekennzeichneter Bereiche, von einer universellen Schutzzeichenwirkung im Sinne des heutigen humanitären Völkerrechts konnte damals aber noch nicht die Rede sein. Auch im außereuropäischen Raum sind beispielsweise für die kaiserlich japanische Armee und Marine ebenfalls Hospitalfahnen und Kennzeichen der Verbandsplätze aus der Zeit vor der Unterzeichnung der ersten Genfer Konvention durch Japan im Jahr 1886 und vor der Anerkennung der japanischen Rotkreuzgesellschaft im Jahr 1887 beschrieben. Die Flagge der Hauptverbandsplätze der kaiserlich japanischen Armee 1870-1875 folgt dem häufig anzutreffenden Gestaltungsmuster der graduellen Abwandlung des Nationalsymbols zur Kennzeichnung der Sanitätseinheiten. Als nichtchristliche Nation entschloss sich Japan dann am 15. November 1886, das Schutzzeichen des roten Kreuzes auf weißem Grund zu führen, wobei dessen nichtchristliche Symbolik ausdrücklich immer wieder betont wurde. Verglichen mit den in Europa vor 1864 üblichen Hospitalfahnen stellt das japanische Gegenstück von 1870 hinsichtlich der Sichtbarkeit auf dem Felde bereits einen deutlichen Fortschritt dar. Ebenso ist das rote Rechteck auf weißem Grund religiösen oder politischen Interpretationen gegenüber relativ robust, wenn man einmal von seiner Entstehung durch Ableitung aus der japanischenNationalflagge absieht. Besonders interessant ist auch die nachfolgend dargestellte überlieferte Kennzeichnung der japanischen Hospitalschiffe aus dem Jahr 1910, die noch 24 Jahre nach Unterzeichnung des ersten Genfer Abkommens durch Japan ein nationaleigenes Schutzzeichen in Anlehnung an die Schweizer Nationalflagge führten, das ebenfalls hinsichtlich seiner Erkennbarkeit im Gefecht beträchtliche Vorteile aufwies. Die Erkennbarkeit der Kennzeichen und Schutzzeichen im Gefecht stellt neben dem Freisein von politischen und religiösen Konnotationen eine Eigenschaft dar, an die höchste Ansprüche zu stellen sind, wie besonders ihre Entwicklung im Amerika des 19. Jahrhunderts belegt.

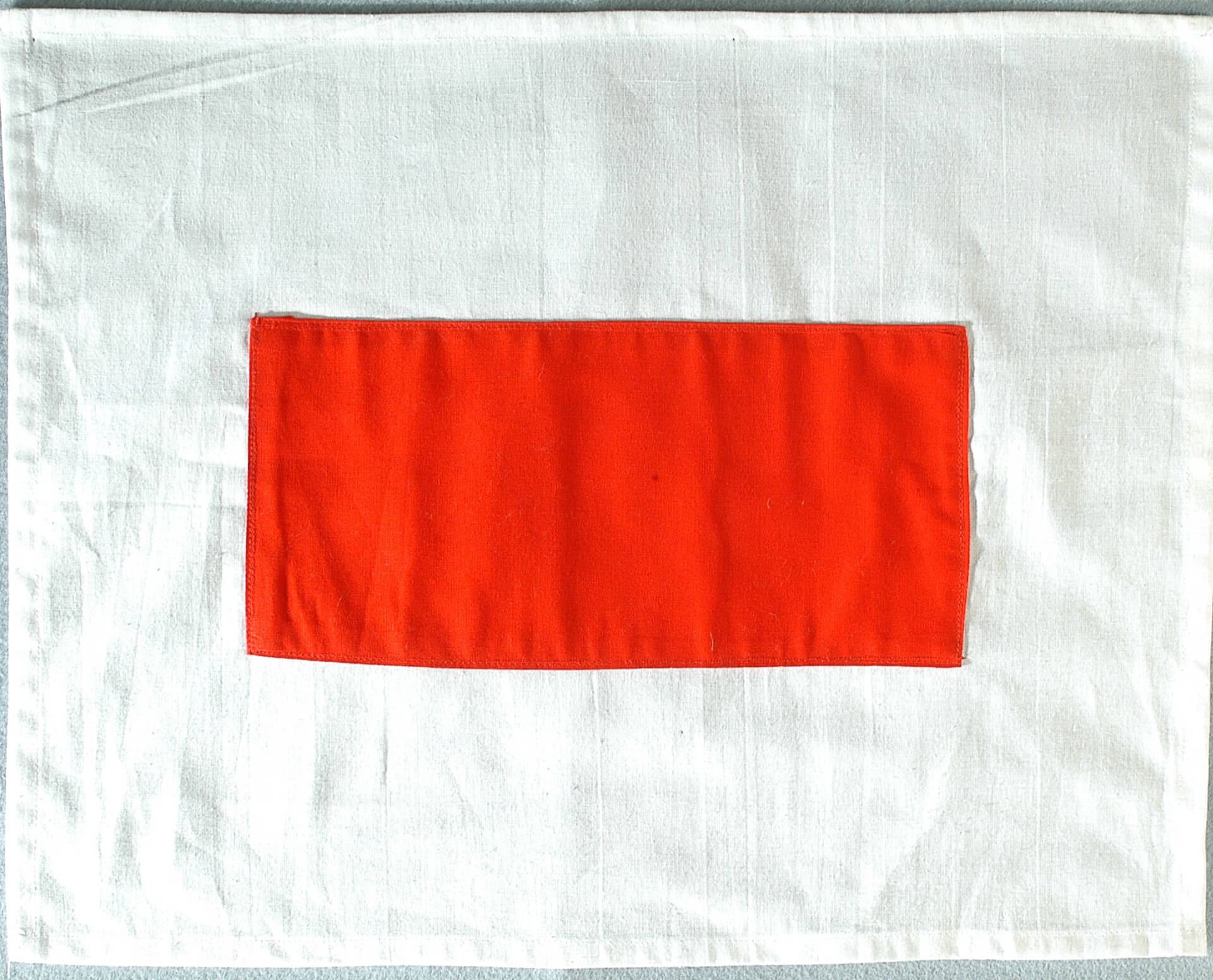

Abbildung:

Flagge der Hauptverbandsplätze der kaiserlich japanischen Armee 1870-1875

Abbildung:

Hospitalflagge der US-Armee ab 1862, wie sie u. a. im Lieber-Code Art.115 beschrieben ist.

Bereits die traditionelle schwarze Fahne, wie sie von Henry Dunant beschrieben wurde, büßte ja mit dem Aufkommen der Feuerwaffen im Pulverdampf des Schlachtfeldes sehr schnell ihre Fernsichtbarkeit ein. Für jede stationäre Flagge auf dem Schlachtfeld stellte daneben immer auch die Windstille einj erhebliches Sichtbarkeitsproblem dar. Im amerikanischen Bürgerkrieg sollten diese physikalischen Phänomene noch eine ganz erhebliche Bedeutung bekommen. Aufgrund der kriegerischen Ereignisse blieben Henry Dunants Schrift von 1862, der Genfer Kongress von 1863 und das erste Genfer Abkommen von 1864 in Nordamerika weitgehend unbekannt, wenngleich unabhängig hiervon die Armee der USA in diesem Krieg mit den „Instructions for the Government of Armies of the United States in the Field“ (Lieber-Code) noch vor der ersten Genfer Konvention ein modernes und den Grundsätzen eines humanitären Völkerrechts genügendes Regelwerk der Kriegführung erhielt. Massenhafter Einsatz von Feuerwaffen sorgte in Nordamerika zu folgenschweren Orientierungsproblemen im Felde. Traditionell führten die Verbandsplätze und Feldhospitäler der US-Armee schon bald seit der Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich die rote Flagge als Kennzeichnung zur Orientierung der eigenen Soldaten. Während des Bürgerkrieges aber es kam nun besonders bei Windstille zu Verwechslungen der rotgründigen Flagge der Konföderierten, was mehrfach zum Beschuss von US-Feldlazaretten durch die eigene Artillerie führte. Am 24. März 1862 verfügte daher das Hauptquartier der US-Armee vom Potomac die Einführung einer gelben Hospitalfahne, die dann am 4. Januar 1864 noch durch einen grünen Buchstaben „H“ für „Hospital“ ergänzt wurde. Der Lieber-Code vom 24. April 1863 beschreibt in seinen Artikeln 115 bis 117 diese gelbe Hospitalflagge und geht dabei auch schon auf den möglichen Missbrauch dieses Schutzzeichens ein. Die beschriebene gelbe Hospitalfahne mit grünem Buchstaben „H“ für „Hospital“ blieb bis zur Unterzeichnung des ersten Genfer Abkommens durch die USA im Jahr 1882 als Kennzeichen in der US-Armee im Gebrauch.

Bei der Gestaltung dieses Schutzzeichens im amerikanischen Bürgerkrieg kam es zunächst natürlich auf die Fernsichtbarkeit und auf eine sichere farbliche Unterscheidung von den jeweils rot-weiß-blauen Nationalflaggen der beiden Konfliktparteien an. Daneben mag die Wahl der Grundfarbe Gelb auf der bereits international gebräuchlichen Quarantäne-Flagge im Flaggenalphabet der Schifffahrt beruht haben. Die weitere Farbe Grün war ebenfalls naheliegend, da das damalige Fachdienstabzeichen der Sanitätsunteroffiziere (hospital stewards) aus breiten grünen Ärmelstreifen bestand. Die semiotische Herkunft dieser Waffenfarbe Grün für den US-Sanitätsdienst zwischen 1847 und 1903 (heute kastanienbraun) mag in der christlichen liturgischen Farbe Grün als Ausdruck des sich erneuernden Lebens und der Hoffnung liegen. Daneben weist aber schon der auch damals gebräuchliche Begriff des „Lazarettes“ für einen Ort der Verwundetenhilfe auf die hospitalischen Traditionen des Lazarus-Ordens hin. Auch das besonders außerhalb Deutschlands weltweit verbreitete, allerdings nicht geschützte grüne Apothekenkreuz verweist auf das grüne achtspitzige Kreuz des Lazarus-Ordens.

Entstehung und Verbreitung eines universellen Schutzzeichens ab 1863

Neben der Neutralisierung von Verwundeten und ihren Helfern ist die Schaffung eines universellen Schutzzeichens sicherlich als überragende historische Leistung Henry Dunants anzusehen. Dabei war die Idee eines allgemeinen Schutzzeichens für die Sanitätstruppen keineswegs neu. Nach seinen Erfahrungen im Krimkrieg formulierte Dr. Lucien Baudens im Jahr 1857 seinen Vorschlag eines universellen Schutzzeichens. Auch der französische Apotheker Henri Arrault schlug bereits 1861 als allgemeines Schutzzeichen für die Verwundetenpflege im Feld eine schwarze Fahne oder einen weißen Schal vor. Die Entscheidung für das rote Kreuz auf weißem Grund als universelles Schutzzeichen fiel im Jahr 1863. Das „Komitee der Fünf“, bestehend aus General Henri Dufour, Gustave Moynier, Dr. Théodor Maunoir, Dr. Louis Appia und Henry Dunant traf sich in Genf am 17. Februar 1863 zur Vorbereitung eines Beitrages der Gesellschaft für öffentliche Wohlfahrt für den im September in Berlin geplanten internationalen Wohlfahrtskongress. General Dufour als erfahrener Soldat machte dem Komitee der Fünf den Vorschlag der Schaffung eines „… unverkennbaren Abzeichens, einer Uniform oder eines Armbandes … als eines universellen Schutzzeichens.“ An diesem Tag wurde über die Form des Schutzzeichens jedoch nicht entschieden. Am 17. März 1863 traf sich das Komitee der Fünf erneut in Genf und institutionalisierte sich als „Internationales Komitee zur Unterstützung für die Verwundeten in Kriegszeiten“. Beim dritten Treffen des Komitees am 25. August 1863 wurde die Einberufung eines internationalen Kongresses zur Frage der Verwundetenfürsorge für den Oktober nach Genf beschlossen, da der ursprünglich vorgesehene Kongress in Berlin zwischenzeitlich abgesagt worden war. Als Anlage zur Einladung vom 1. September durch das Internationale Komitee wurde ein Resolutionsentwurf verschickt, der in Art. 9 „…für alle Länder … eine identische Uniform oder unverkennbares Zeichen…“ für die freiwilligen Krankenpfleger vorsah. Nach hektischen Vorbereitungen trafen sich am 23. Oktober 1863 in Genf 31 Vertreter aus sechzehn Staaten und von fünf philanthropischen Gesellschaften zur ersten Internationalen Genfer Konferenz. Der preußische Gesandte Dr. Loeffler thematisierte in seinem Beitrag erneut die Einführung eines unverkennbaren Zeichens, zumal er einen solchen Vorschlag bereit drei Jahre zuvor in einer Veröffentlichung in der preußischen Zeitschrift für Militärmedizin formuliert habe. Dr. Louis Appia schlug zunächst als Schutzzeichen ein linksseitig zu tragendes weißes Armband vor. Nach einiger Diskussion über die Verwechslungsgefahr mit dem weißen Parlamentärszeichen kam der Überlieferung zufolge (die Sitzungsprotokolle sind an diesem Punkt unergiebig) von General Dufour der Vorschlag des roten Kreuzes auf weißem Grund. Über einen womöglich handlungsleitenden Gedanken einer damit verbundenen besonderen Ehrung der Schweiz (GA I, Art. 38) gibt es in den Sitzungsunterlagen keine Hinweise. Die Konferenzbeschlüsse vom 29.Oktober 1863 legten schließlich in Art. 8 fest, dass das freiwillige Sanitätspersonal in allen Ländern als einheitliches und unverkennbares Zeichen ein weißes Armband mit einem roten Kreuz zu tragen habe. Die Konferenz empfahl weiterhin auch den Gebrauch eines einheitlichen und unverwechselbaren Zeichens der Sanitätsdienste, Ambulanzen und Hospitäler aller Armeen, ohne hierbei ausdrücklich das rote Kreuz auf weißem Grund zu benennen. Auf Einladung des Schweizerischen Bundesrates trat im August 1864 in Genf eine diplomatische Konferenz mit bevollmächtigten Vertretern aus 15 Staaten zusammen. Diese Konferenz beriet und erarbeitete eine „Konvention, die Linderung des Loses der im Felddienste verwundeten Militärpersonen betreffend“, die am 22. August 1864 unterzeichnet wurde und als „erste Genfer Konvention von 1864“ in die Geschichte eingegangen ist. In Art. 7 dieser ersten Genfer Konvention von 1864 wurde erstmals völkerrechtlich verbindlich festgelegt: „Die Fahne und die Armbinde sollen ein rotes Kreuz auf weißem Grund tragen.“ Art. 38 GA I beschreibt eine besondere Ehrung der Schweiz im Schutzzeichen durch Umkehrung der eidgenössischen Farben. Die Frage, ob eine solche besondere Ehrung der Schweiz tatsächlich beabsichtigt war, lässt sich heute rückblickend nicht mehr eindeutig beantworten. Sehr wohl jedoch ist die offizielle Reaktion der Schweiz 1864 auf das neue universelle Schutzzeichen überliefert: Der Delegierte des Schweizerischen Bundesrates riet in einem Schreiben kurz nach Ende der diplomatischen Konferenz deutlich von der Nutzung des umgekehrten Schweizer Kreuzes als einem universellem Schutzzeichen ab und schlug stattdessen „…ein Andreaskreuz über das gesamte Feld“ vor.

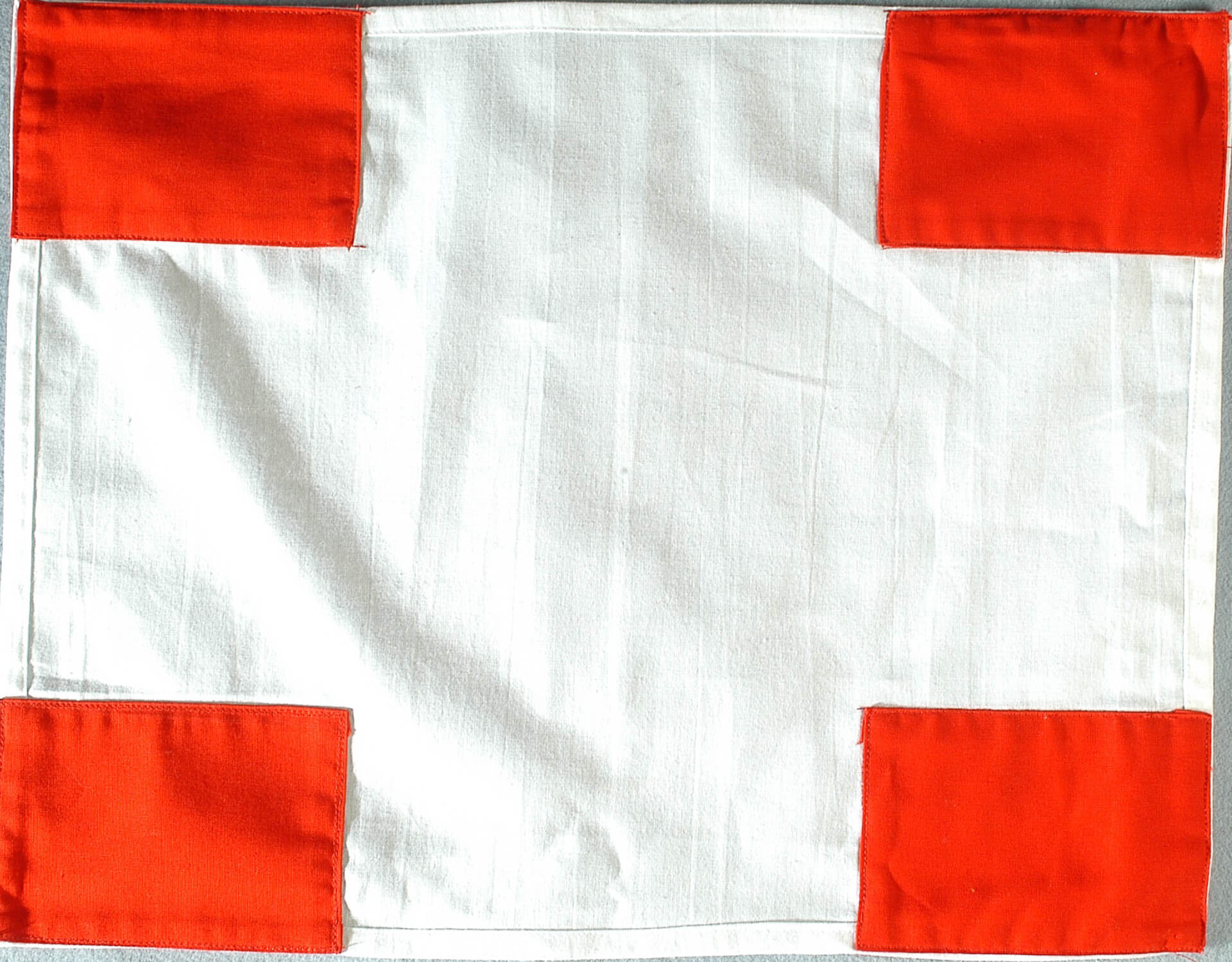

Flagge der Hospitalschiffe der

kaiserlich japanischen Marine

1910

Der Rote Halbmond auf weißem Grund

Das Schutzzeichen des roten Kreuzes auf weißem Grund wurde in den Unterzeichnerstaaten der ersten Genfer Konvention nach 1864 schrittweise eingeführt und bestand seine erste Bewährungsprobe im Feld während des Preußisch-Österreichischen Krieges bei der Schlacht von Langensalza am 28. Juni 1866, bei der sich preußische und hannoversche Truppen gegenüberstanden. Auch während des Deutsch-Französischen Krieges 1870-1871 bewährten sich das Schutzzeichen und die Neuorganisation des Sanitätswesens in den deutschen Staaten verglichen mit der Verwundetenfürsorge des kaiserlichen Frankreich, das zwar die erste Genfer Konvention 1864 unterzeichnet, eine organisatorische Umsetzung im Militär aber versäumt hatte. Die erste und wohl bis heute folgenschwerste Schutzzeichenkontroverse trat während des Russisch-Türkischen Krieges 1875-1878 auf. Das Osmanische Reich gehörte schon seit dem 5. Juli 1865 zu den Unterzeichnerstaaten der ersten Genfer Konvention und hatte im Jahr 1868 eine osmanische Nationale Hilfsgesellschaft gegründet, die allerdings fast ausschließlich christliche Mitglieder aufwies und von Dr. Péchédimaldji geleitet wurde. Während des Russisch-Türkischen Krieges wandte sich dieser am 12. August 1876 verzweifelt an Gustave Moynier in Genf mit der Bitte um Einführung eines neuen Schutzzeichens für die osmanische Hilfsgesellschaft. Der serbische Außenminister betonte in einer Note vom 6. September 1876 sogar, dass die Rotkreuzfahne die Wut der osmanischen Soldaten außerordentlich steigere. Ohne Genehmigung aus Genf führte die osmanische Hilfsgesellschaft schließlich im November 1876 einseitig das Schutzzeichen des roten Halbmondes auf weißem Grund ein. Das osmanische Außenministerium gab am 16. November 1876 der Schweizer Bundesregierung diese einseitig vorgenommene Schutzzeichenänderung bekannt. Das Internationale Komitee suchte in dieser dringenden Angelegenheit am 9. Dezember einen Kompromiss zwischen der Notwendigkeit eines einzigen universellen Schutzzeichens und der Weiterverbreitung der Genfer Konvention auch in nichtchristliche Länder, so dass „…eine Modifikation des roten Kreuzes für nichtchristliche Staaten zugelassen werden könne.“ Da eine Änderung des Art. 7 der ersten Genfer Konvention nicht in der erforderlichen Eile herbeigeführt werden konnte, kam es schließlich durch bilaterale Gespräche zwischen dem Osmanischen Reich und dem Zarenhof zu der Übereinkunft der gegenseitigen Anerkennung der Schutzzeichen im Juni 1877. Erst anlässlich de diplomatischen Konferenz 1929 in Genf wurde mit dem Artikel 19 des Genfer „Abkommen zur Verbesserung des Loses der Verwundeten und Kranken der Heere im Felde“ vom 27. Juli 1929 das Schutzzeichen des roten Halbmondes völkerrechtlich anerkannt.

Weitere Schutzzeichenvorschläge

Anlässlich der Friedenskonferenz in Den Haag 1899 legte nicht nur das Osmanische Reich den Vorschlag eines eigenen Schutzzeichens vor, sondern es gab zwei weitere Vorschläge auf dem Boden religiöser oder nationaler Symbolik: Persien wünschte die völkerrechtliche Anerkennung seines Herrschersymbols des roten Löwen mit aufgehender Sonne als Schutzzeichen und Siam wünschte die Anerkennung der roten Flamme als Schutzzeichen. Aus völkerrechtlichen Gründen schließlich (Siam hatte keinen formellen Vorbehalt geäußert) kam es bei der Genfer Konferenz 1929 nur zur völkerrechtlichen Anerkennung der drei Schutzzeichen des roten Kreuzes, des roten Halbmondes und des roten Löwen unter gleichzeitiger Festlegung auf Endgültigkeit in dieser Frage.

Das Schutzzeichen des roten Halbmondes auf weißem Grund

Schutzzeichen des roten Löwen auf weißem Grund, eingeführt von der Delegation Persiens anlässlich der Haager Konferenz 1899.

Das Schutzzeichen des roten

Kreuzes auf weißem Grund.

Nach achtzigjährigem Gebrauch hat die Islamische Republik Iran am 4. September 1980 erklärt, dass sie den roten Löwen auf weißem Grund fortan nicht mehr als Schutzzeichen verwenden werde und das Schutzzeichen des roten Halbmondes annehme, sich allerdings das Recht zur Rückkehr zu dem früheren Schutzzeichen vorbehalte. Mit der Genfer Konferenz von 1929 war jedoch leider die Schutzzeichenfrage entgegen der allgemeinen Erwartung und Absicht keineswegs endgültig gelöst. So beanspruchte bereits im Jahr 1931 die jüdische nationale Hilfsgesellschaft in Palästina die Anerkennung des roten Davidschilds und 1935 die Regierung von Afghanistan das Schutzzeichen des roten Torbogens. Weitere Anträge auf völkerrechtliche Anerkennung waren: rote Moschee auf weißem Grund (Afghanistan 1936), rote Zeder auf weißem Grund (Libanon 1948), rotes Hakenkreuz auf weißem Grund (Sri Lanka 1957), rotes Lamm auf weißem Grund (Kongo 1963), rotes Hakenkreuz auf weißem Grund (Indien 1977), roter Stern auf weißem Grund (Zimbabwe 1978), rotes Rhinozeros auf weißem Grund (Sudan o.J.), rote Palme auf weißem Grund (Syrien o.J.), rotes Kreuz und roter Halbmond auf weißem Grund (UdSSR 1924), rotes Kreuz und roter Halbmond auf weißem Grund (Kasachstan 1993). Bei aller Symbolvielfalt der unterschiedlichen Schutzzeichenvorschläge hat es hinsichtlich der gut sichtbaren Farbgebung in Rot und Weiß eigentlich immer weltweite Übereinstimmung gegeben. In Nazideutschland ist es offenbar auf Grund völkerrechtlicher Vorbehalte der Reichswehrleitung niemals zur Beantragung der Anerkennung eines in Führungskreisen sicher erwogenen roten Hakenkreuzes gekommen. In diesem Zusammenhang hatte der Reichsminister des Inneren Dr. Frick am 15. Mai 1933 auf die völkerrechtliche Aufgabe des Deutschen Reiches hingewiesen, die das Deutsche Rote Kreuz als Träger zu erfüllen habe. Als Emblem des Deutschen Roten Kreuzes wurde daher ein rotes Hakenkreuz endgültig nicht in Erwägung gezogen. Allerdings zeichnen sich die neuen DRK-Kennzeichen aus den Jahren 1933 und 1937 durch eine eindeutige Symbolik aus: Der Reichsadler hat bei diesen Abzeichen das Hakenkreuz auf seiner Brust und das rote Kreuz fest in seinen Fängen. In der UdSSR wurde gemäß der Verfassung vom 31. Januar 1924 auch die ehemals russische nationale Rotkreuzgesellschaft dem föderalistischen Prinzip folgend umorganisiert. Die dabei entstehenden autonomen Gesellschaften der einzelnen Sowjetrepubliken wählten als Kennzeichen je nach Bevölkerungsmehrheit entweder das rote Kreuz oder den roten Halbmond auf weißem Grund. Als Dachorganisation etablierte sich die Allianz der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften der UdSSR, die mit dem Doppelemblem ein Kennzeichen sehr ähnlich dem heutigen Kennzeichen der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften schuf, wobei der Halbmond allerdings als zunehmend (für die Nordhalbkugel) dargestellt ist. Als Schutzzeichen war bei der Roten Armee nur das rote Kreuz in Gebrauch. Am 31. März 1993 nahm die nationale Hilfsgesellschaft der nun unabhängigen Republik Kasachstan das Doppelemblem auch als Schutzzeichen für die Streitkräfte an. Die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften als Nachfolgeorganisation der Liga der Rotkreuzgesellschaften von 1919 führt seit 1991 das Kennzeichen des roten Kreuzes und des roten Halbmondes in einem gemeinsamen rechteckigen rotgeränderten Feld. Dieses Emblem ist völkerrechtlich aber nicht als Schutzzeichen anerkannt. Anlässlich der diplomatischen Konferenz in Genf im Jahr 1949 wurde neben dem Vorschlag der Rückkehr zu einem einzigen Schutzzeichen auch sehr ausführlich der israelische Schutzzeichenvorschlag des roten Davidschilds (Magen David Adom) erörtert, da dieser als Kennzeichen damals bereits seit zwanzig Jahren in Palästina im Gebrauch war. Mit äußerst knapper Mehrheit wurde dem israelischen Vorschlag 1949 jedoch die völkerrechtliche Anerkennung verwehrt. Auch bei den Genfer Völkerrechtskonferenzen 1974-1977 gelang die völkerrechtliche Anerkennung des roten Davidschilds nicht. Es ist aber am 9. Juni 2003 zur Unterzeichnung eines ersten offiziellen Abkommens des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz mit der israelischen Magen-David-Adom-Gesellschaft gekommen, mit dem MDA-Angehörigen die Ausbildung in und Teilnahme an Aktivitäten der IFRC erleichtert und die Kooperationsmöglichkeiten mit den nationalen Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften intensiviert werden sollen. Das rote Kreuz auf weißem Grund ist zweifellos eine der bahnbrechenden universellen kulturellen Errungenschaften der Menschheit. Es ist das weltweite Zeichen wahren Menschentums und als solches frei von jeder Parteinahme. Unter dem roten Kreuz auf weißem Grund haben seit 1864 weltweit zahllose Menschen in Not Schutz und Hilfe gesucht und erfahren. Das rote Kreuz auf weißem Grund ist als Emblem und Schutzzeichen im humanitären Völkerrecht niedergelegt und darf daher nicht betriebswirtschaftlichen Einzelinteressen ausgesetzt werden, die das rote Kreuz nur als „Marke“ im Sinne eines Firmenlogos begreifen. Die Schaffung eines universellen Schutzzeichens ist neben der Idee der Neutralisierung der Verwundeten und ihrer Helfer sowie der Unparteilichkeit der Hilfeleistung als die überragende historische Leistung Henry Dunants zu werten. Durch die erste Schutzzeichenkontroverse während des Russisch-Türkischen Krieges 1875-1878 sowie letztlich durch die Nachgiebigkeit der Diplomatischen Konferenz von 1929 wurde mit dem roten Halbmond auf weißem Grund neben dem roten Kreuz ein zweites Schutzzeichen anerkannt, das aufgrund seiner kulturellreligiösen Konnotation nun das ursprünglich als neutral gewählte Schutzzeichen des roten Kreuzes zusätzlich noch im Licht eigener religiöser Symbolik erscheinen ließ. Außerdem sorgte die Diplomatische Konferenz 1929 durch die historisch fragwürdige Feststellung einer besonderen Ehrung der eidgenössischen Farben für die völkerrechtlich festgestellte Nähe des Schutzzeichens zur zweifellos christlichen Symbolik des Schweizerkreuzes. Das rote Kreuz auf weißem Grund erlitt somit trotz aller diplomatischer und völkerrechtlicher Umsicht einen kontinuierlichen Umdeutungsprozess in die Richtung eines christlich konnotierten Symbols, obwohl die Beispiele des mathematischen Pluszeichens und des japanischen Roten Kreuzes eindrucksvolle Belege für eine vollkommen unemotionale Verwendung des Kreuzzeichens in nichtchristlichen Kulturen darstellen. Die Einführung des roten Kristalls als zusätzliches Schutzzeichen zum Gebrauch in Staaten, die das rote Kreuz oder den roten Halbmond nicht zu führen gedenken, ist als folgerichtige Konsequenz aus den langjährigen Schutzzeichenkontroversen zu sehen. Nachdem eine diplomatische Konferenz am 8. Dezember 2005 das entsprechende dritte Zusatzprotokoll zu den Genfer Konventionen verabschiedet hatte, nahm die 29. Internationale Rotkreuz- und Rothalbmondkonferenz am 22. Juni 2006 den roten Kristall neben dem roten Kreuz und dem roten Halbmond in die Statuten der Bewegung auf. Dem roten Kristall ist zu wünschen, dass er die gleiche Verbreitung und Achtung als edles Emblem wahren Menschentums erfährt wie die bisher völkerrechtlich vereinbarten Schutzzeichen.

Das Emblem des roten

Davidschilds, wie es seit 1931

in Palästina und später in Israel

in Gebrauch ist.

Zusätzliches Schutzzeichen

gemäß dem dritten

Zusatzprotokoll zu den Genfer

Abkommen vom 8. Dezember

2005 und gemäß der 29.

Internationalen Rotkreuz- und

Rothalbmondkonferenz vom 22.

Juni 2006

Weiterführende Literatur:

Boissier P (1985) History of the International Committee of the Red Cross 1: from Solferino to Tsushima. Henry Dunant Institute, Geneva

Bouvier A (1989) Special aspects of the use of the Red Cross or Red Crescent Emblem. International Review of the Red Cross 272, October 1989: 438-458

Bugnion F (2000) Towards a Comprehensive Solution to the Question of the Emblem. ICRC, Geneva

Deutsches Rotes Kreuz (Hrsg.) (1988) Die Genfer Rotkreuz-Abkommen vom 12. August 1949 und die beiden Zusatzprotokolle vom 8. Juni 1977 sowie das Abkommen betreffend die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges vom 18. Oktober 1907 (Haager Landkriegsordnung). Mit einer Einführung von A. Schlögel. 8. Aufl. DRK, Bonn

Dunant H (2002) Eine Erinnerung an Solferino. Ins Deutsche übertragen von Richard Tüngel nach der Originalausgabe von 1862. 2. Aufl. Schweizerisches Rotes Kreuz, Bern

Durand A (1984) History of the International Committee of the Red Cross 2: from Sarajevo to Hiroshima. Henry Dunant Institute, Geneva

Fleck D (Hrsg.) (1994) Handbuch des humanitären Völkerrechts in bewaffneten Konflikten. Beck, München

Haug H (1993) Humanity for All; the International Red Cross and Red Crescent Movement. Henry Dunant Institute, Haupt Publishers, Berne

Mayou R (Hrsg.) (2000) Internationales Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum, Katalog. Internationales Rotkreuz- und Rothalbmondmuseum, Genf

Savona-Ventura C (2006) The Hospitaller Knights of Saint Lazarus. The Grand Priory of the Military & Hospitaller Order of St Lazarus of Jerusalem, Malta

Seithe H, Hagemann F (2001) Das Deutsche Rote Kreuz im Dritten Reich (1933-1939). Mit einem Abriss seiner Geschichte in der Weimarer Republik. 2. Aufl. Mabuse, Frankfurt am Main